中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年的风雨历程,总有一些名字、一些故事,像不灭的火种,在岁月长河中愈发璀璨。今天,我想给广大武隆朋友讲一讲我首长田野一家四代的从军故事 —— 从抗日烽火中的浴血奋战,到解放全中国的千里奔袭;从出国作战的生死考验,到边防线上的默默坚守,这一家人的足迹,正是一部浓缩的中国军人奋斗史。

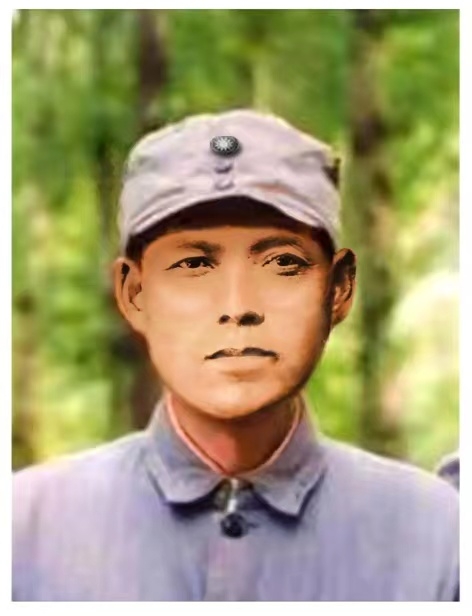

一、爷爷田树棠:从长城抗战到太行烽火,用血肉筑起防线

1934年的中国,山河破碎,烽烟四起。那一年,田树棠穿上军装,成为国民革命军第29军的一名战士。在宋哲元军长的率领下,他和战友们用大刀、用步枪,在张北、喜峰口、古北口的崇山峻岭间,与装备精良的日军展开殊死搏斗。

喜峰口战役中,29军的大刀队夜袭日军营地的故事传遍全国,而田树棠正是其中一员。他常说:“那会儿没想过活,就想着把鬼子挡在长城外,不能让他们再往前一步。”

1937 年 “7.7” 事变爆发后,他随部队驻守北平南苑,7月27日与日寇展开了激烈厮杀,飞舞着手中的大刀砍死一名鬼子兵。战斗中,副军长佟麟阁、师长赵登禹壮烈殉国,将士们浴血奋战,阵地几度易手。最终因寡不敌众,田树棠被鬼子俘虏。但他心中的斗志从未熄灭,当夜趁敌人看守不严,他悄悄解开绳索,在夜色掩护下拼命向西南方向奔跑,一路躲避搜捕,最终辗转跑到八路军129师先遣支队,成为一名重机枪班班长,继续投身抗日战场。

在太行五分区,他带领重机枪班在敌后开展游击战。百团大战中,他操作着重机枪,在枪林弹雨中为战友们提供火力掩护,带着战士们破坏日军铁路、拔掉炮楼;历次反扫荡里,他和乡亲们一起藏粮食、送情报,把太行山变成了侵略者的 “死亡陷阱”。

多年的征战让他浑身是伤,最终被评为二等伤残军人。但他从不后悔:“能看着鬼子被打跑,这点伤算啥?” 正是这样的信念,支撑着他从长城脚下打到太行深处,用血肉之躯为民族存续筑起一道防线。

图一:田树棠

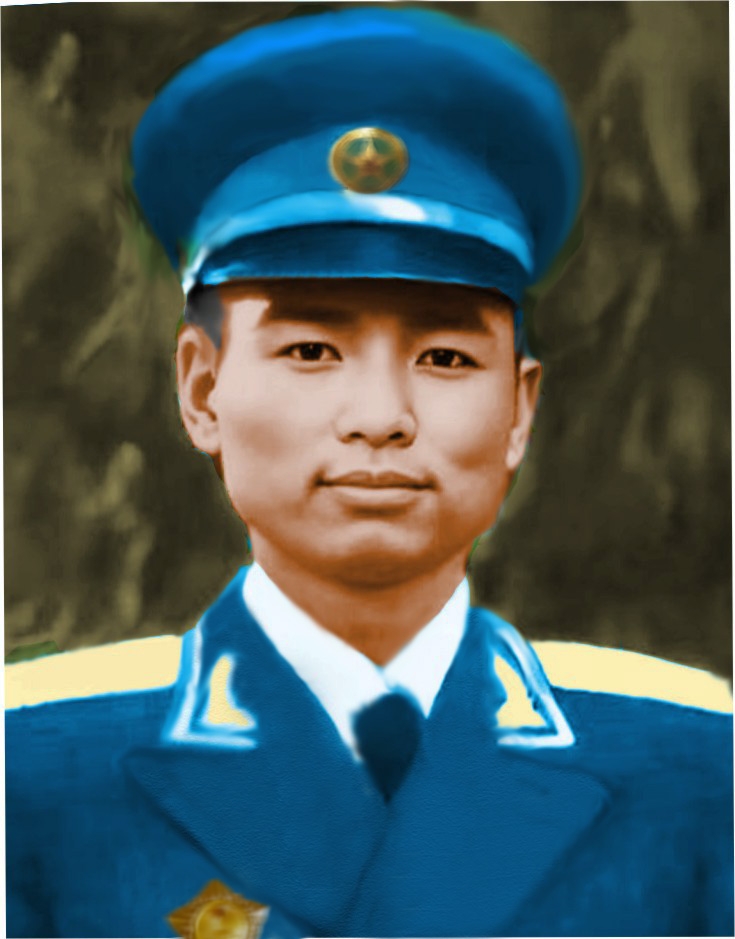

二、父亲田禾兴:十岁从军的 “红小鬼”,从太行到边疆的忠诚足迹

1938年夏天,田树棠所在的部队运动到老家河北省武安县,驻扎在离他家不远的一个村镇。此时田禾兴的母亲已过世,他也没有兄弟姊妹,孤苦无依,便常常跑到部队看望父亲。一来二往,他和部队官兵都混熟了,看着战士们训练、作战,心中早已埋下了参军的种子。

十月份入秋,部队即将转移,10岁的田禾兴死磨烂缠要跟着部队走。首长们起初嫌他年纪太小,但考虑到他和爷爷的实际情况 —— 父亲在部队作战,孩子独自在家无人照料,最终破例同意他参军。就这样,他扛上一把比自己个子还高的 “三八” 枪,被分配到战斗班,成了129师先遣支队里年龄最小的 “红小鬼”,跟着部队在平汉铁路沿线打游击。

那时爷爷田树棠正负责一挺重机枪,身边配备着骡子和副射手,行军打仗忙得脚不沾地,根本顾不上这个年幼的儿子。漫长的行军路上,瘦小的田禾兴常常跟不上队伍,累得直哭却咬牙不肯掉队。连队里的指导员是位老红军,看着孩子可怜,却也只能拍拍他的肩膀说:“小鬼,跟上队伍就是打鬼子,不能当孬种!”

百团大战期间,部队要往兄弟部队送一批通讯工具,连队向老乡雇了头驴驮运设备。指导员实在心疼这孩子,特意让他坐在驴背上看护工具。可连人带设备压得驴子直喘粗气,驴主人看在眼里疼在心里。那天中午休息时,老乡说要牵驴去吃草,结果一去不回 —— 原来是心疼爱驴偷偷跑了。没了驴子,几十斤重的通讯工具只能靠战士们轮流肩扛背驼,有战士难免念叨:“要不是这小鬼占着驴,老乡哪会撂挑子?” 田禾兴听着这些话,红着脸想抢过工具自己背,却被老兵按住肩膀:“小鬼,记着这份情就行,长大了多杀几个鬼子!”

这段短暂的 “骑驴经历”,成了他整个抗战时期难忘的记忆。而1940年元旦的遭遇,更让他刻骨难忘。那天连队进驻河北省赞皇县夜壶泉村,此时部队已整整一年没沾过油荤。首长们咬着牙从微薄的伙食费里挤出钱,向老乡买了二斤羊肉,掺着萝卜白菜炖了 “一锅烩”。战士们早就围在锅边咽口水,田禾兴踮着脚扒着锅沿,鼻子里全是肉香。突然几声巨响,日本鬼子的炮弹呼啸而来,村子瞬间被包围。连长嘶吼着 “突围!”,战士们哪舍得这口热汤?有人操起口缸,有人端着小碗,甚至有人摘下帽子往锅里一舀,管他舀着肉还是汤,揣在怀里就跟着部队往外冲。田禾兴被老兵拽着胳膊跑,怀里那碗没舀满的萝卜汤洒了一路,滚烫的汤汁烫得胸口生疼,可他死死攥着碗不肯松手 —— 那是他参军以来,闻到过最香的味道。

1942年,田禾兴已调到太行二分区供给部当通信员,爷爷则分配到太行五分区当管理员,父子俩从此不在同一支部队,只能各自照顾自己。那年夏天一个暴雨夜,日本鬼子突然偷袭分区机关,田禾兴跟着领导钻进深山老林,最终躲进一个潮湿的野猪洞。洞外雨声混着鬼子的嗷嗷叫声,好几次军靴踏过洞口的声音近在咫尺,他死死捂住嘴不敢喘气,泥水顺着洞壁滴在脸上,和冷汗混在一起。幸运的是他们没被发现,可当第二天雨停后归队时,才知道有几位没来得及转移的同志,永远倒在了那片山林里。

哪怕后来成为身经百战的老兵,田禾兴仍常说:“那会儿不懂啥叫怕,就知道跟着部队走,能打鬼子就行。”

解放战争打响后,田禾兴跟着中原野战军第九纵队、第二野战军第15军,从淮海战役的硝烟中杀出,渡过长江天险,一路向南打到两广,再深入云南丛林剿匪。枪林弹雨中,他从 “红小鬼” 成长为能独当一面的军人。

新中国成立后,田禾兴的脚步没有停歇。在昆明军区,他先后参加中缅边界勘界作战,为祖国领土完整奔走;援越抗美、援老抗美战场上,他和战友们冒着美军轰炸,保障物资运输,用生命守护着 “同志加兄弟” 的情谊;对越自卫反击战中,他坐镇后勤,确保前线衣食弹药无虞。

一枚枚勋章 —— 独立自由奖章、解放勋章、独立自由功勋荣誉章,是他对党和人民的最好答卷。从 10 岁参军到白发苍苍,他把一辈子都交给了军队,交给了祖国的边疆。

图二:田禾兴

三、首长田野:战火淬炼的钢铁战士,接过父辈的钢枪

1969年,田野穿上军装,走上了父亲和爷爷走过的路。1979年2月17日对越自卫反击战打响后,他主动请缨上前线,父亲田禾兴率部杀入越南的柑塘,田野则跟随部队进入了越南的封土,父子俩在枪林弹雨中冲锋陷阵,再次出现杀敌父子兵的场景;两山防御作战期间,他和战友们在猫耳洞坚守,顶着炮火与敌人周旋。

我曾问过他:“在前线怕不怕?” 他说:“想起爷爷在喜峰口挥刀砍鬼子,父亲在淮海战役里冒着枪林弹雨冲锋,我就知道,这钢枪必须握紧。” 正是这份传承,让他在战场上奋勇杀敌,立下赫赫战功。

从战火中走来,他把 “军人” 二字刻进骨髓。无论是训练还是带兵,他总说:“咱一家四代穿军装,不能给这军装丢脸。”

四、田冬:和平年代的守护者,续写家族的忠诚

1991年,田冬接过接力棒,成为这个家族的第四代军人。没有了战火纷飞,他在平凡的岗位上默默奉献,把曾祖父和爷爷的勇猛、父亲的坚韧,化作日复一日的坚守。

他说:“曾祖父和爷爷打跑了侵略者,解放了全中国,父亲守护了边疆,我要做的,就是守好他们用鲜血换来的和平。” 在部队里,他刻苦训练、努力工作,用优秀的表现证明:和平年代的军人,同样能扛起使命与担当,他先后被评为基层建设优秀干部,荣立三等功一次。

结语:四代从军路,一颗赤子心这就是红色故事应有的模样 —— 它不是空洞的口号,而是一代代人用生命书写的忠诚;不是遥远的传说,而是血脉中流淌的担当。今天,我们回望这段历史,不仅是为了铭记过去,更是为了接过这颗 “红色初心”,在新时代的长征路上,续写属于我们这一代人的奋斗篇章。

图文来源:田野(系作者在部队时的首长)

图文整理:二线军工